ざっくり要約!

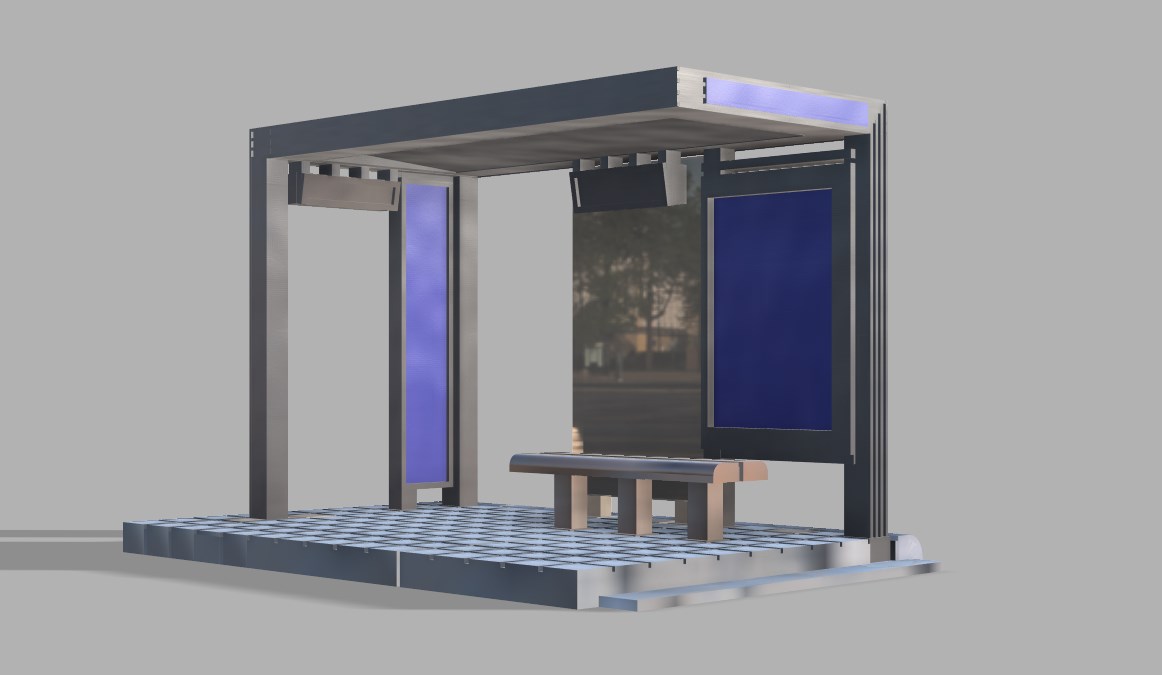

・都市部のバス情景にぴったりな

・バス停のキットの2種類目をリリースしました。

・説明書代わりに概要を記します。

そもそも:風谷n丁目シリーズとは?

2025年初頭からSATechで好評頒布中の、都会的かつ現代的なバス停キット群の総称です。既製品にはない、1スパンの都市型バス停という形態をとっているのが特徴です。

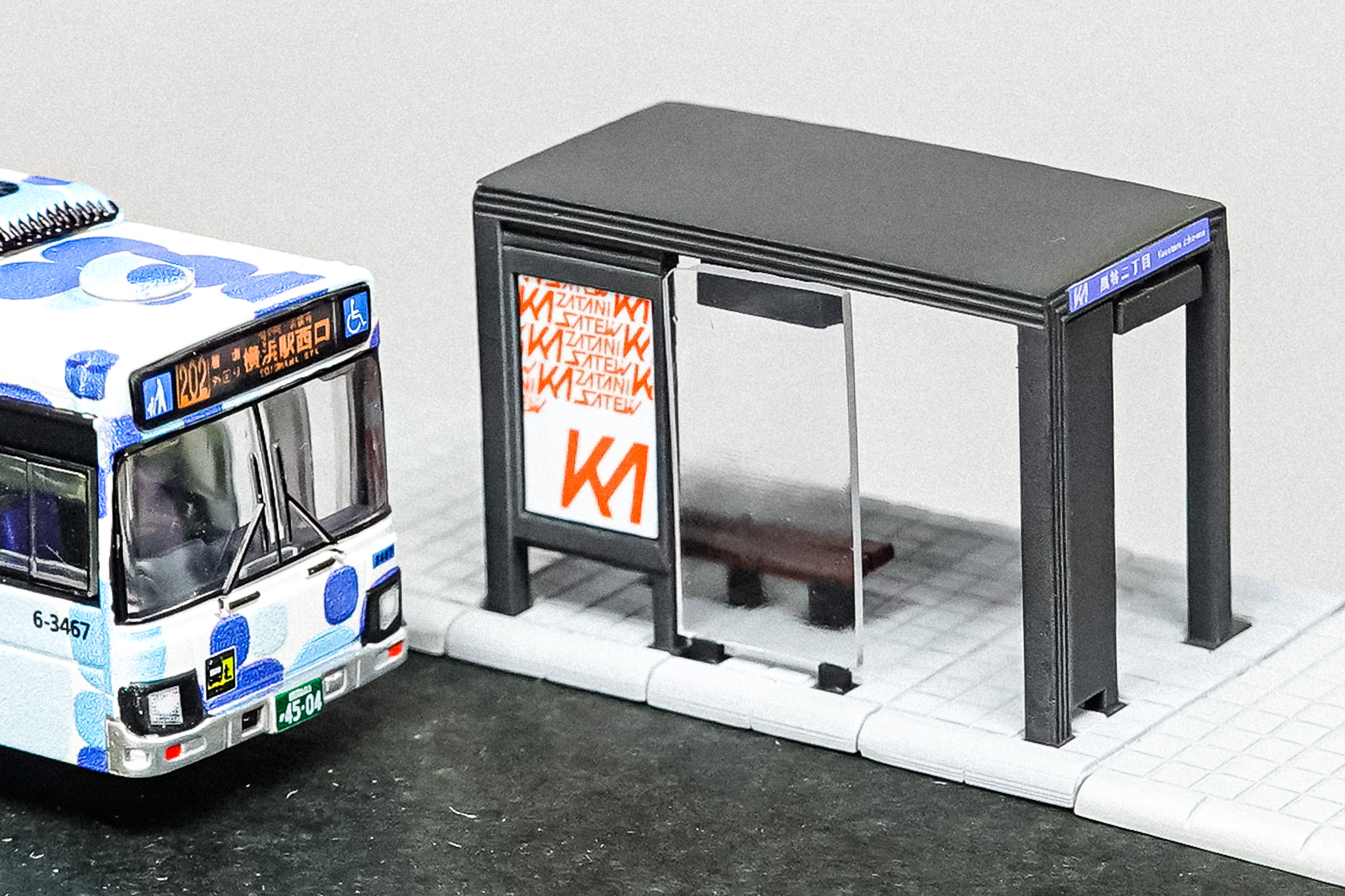

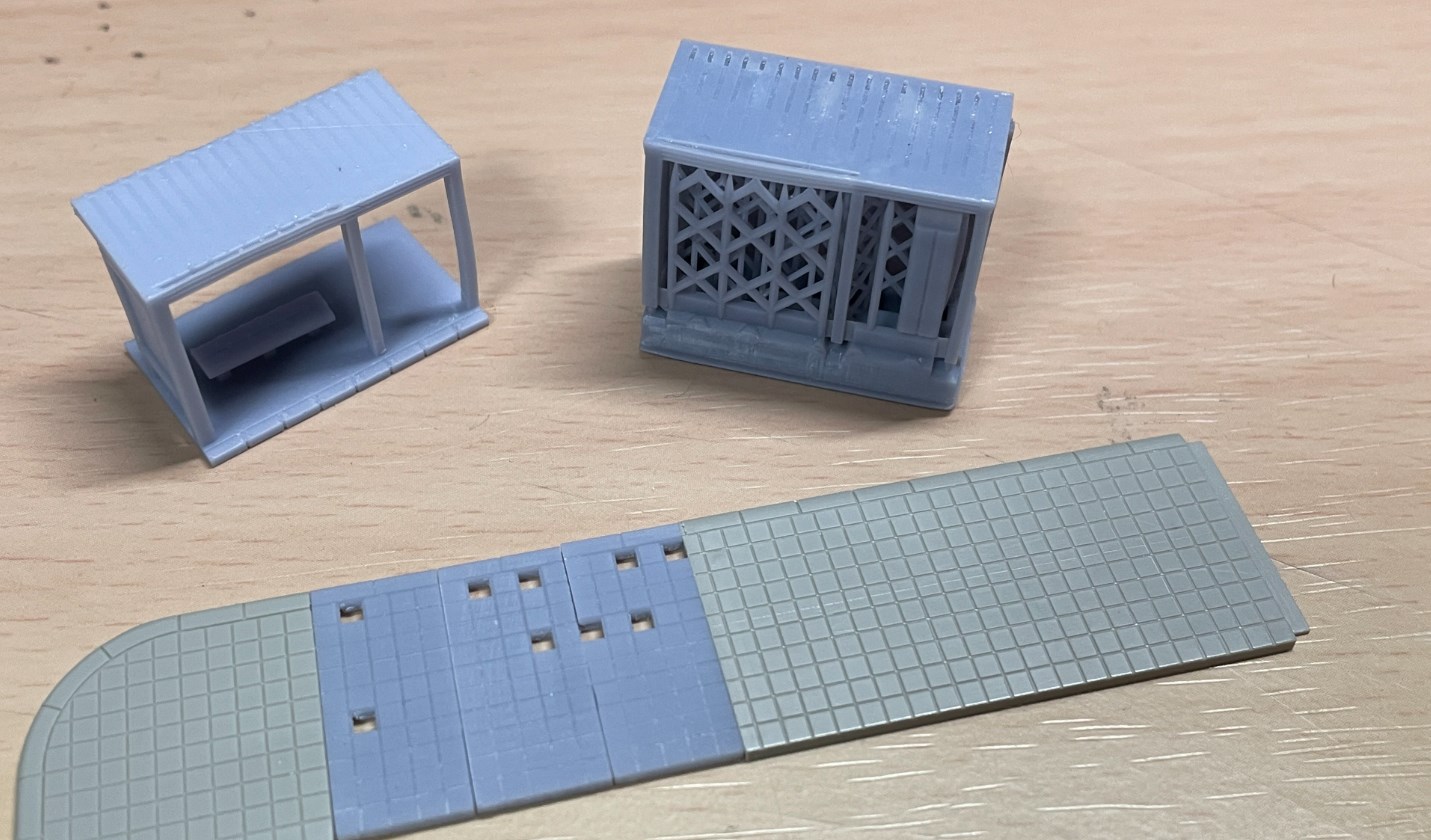

風谷n丁目シリーズの鏑矢となった「風谷一丁目(無印)」。写真映えを考慮してサイネージの位置を後ろに変更したが、もっぱら不評だったため、(改)では正規の位置に直しています。

既製品というのはもちろんジオコレのバス停シリーズのことです。個人的にもC2を所持しており気に入っているのですが、「もっと横浜っぽいバス停が欲しいな」と思い立ち本シリーズに着手した経緯があります。

買ってきたバスコレをSNSで自慢する時の「お立ち台」として、あるいはジオラマに組み込んで都市風のアクセントとして。バスコレ趣味をもっと楽しめるように地味ながら展開しています。

風谷二丁目の特徴

① 車道側のサイネージを再現

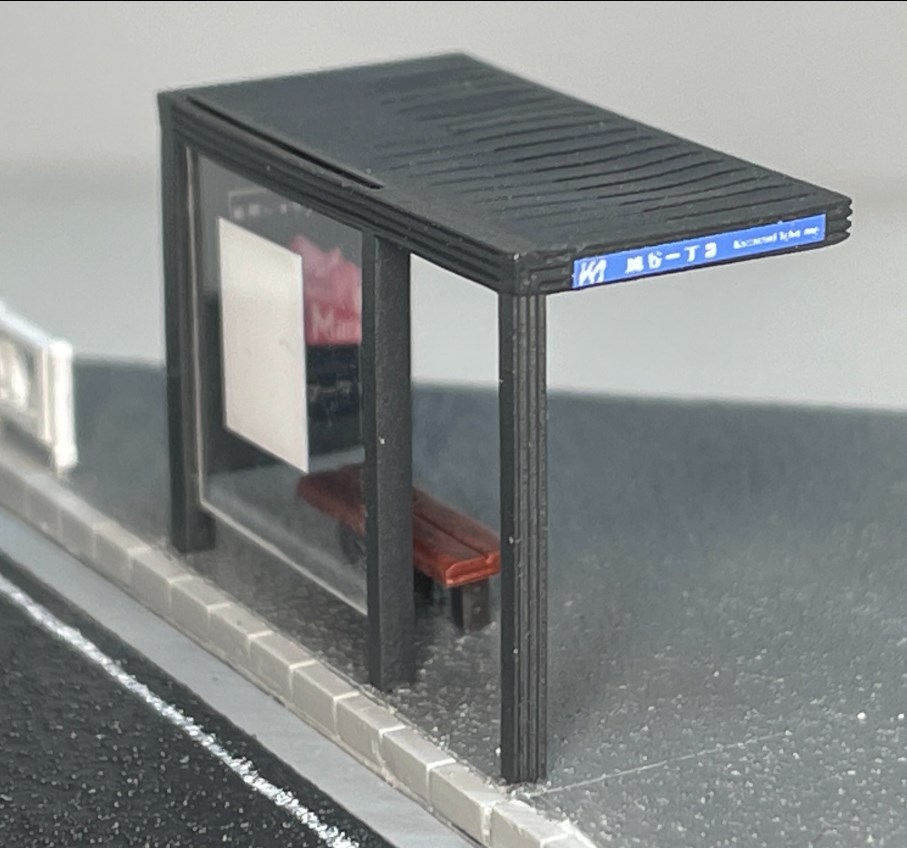

前作となる風谷一丁目(改)ではサイネージが歩道側にありましたが、二丁目は車道側についている形態を再現しています。

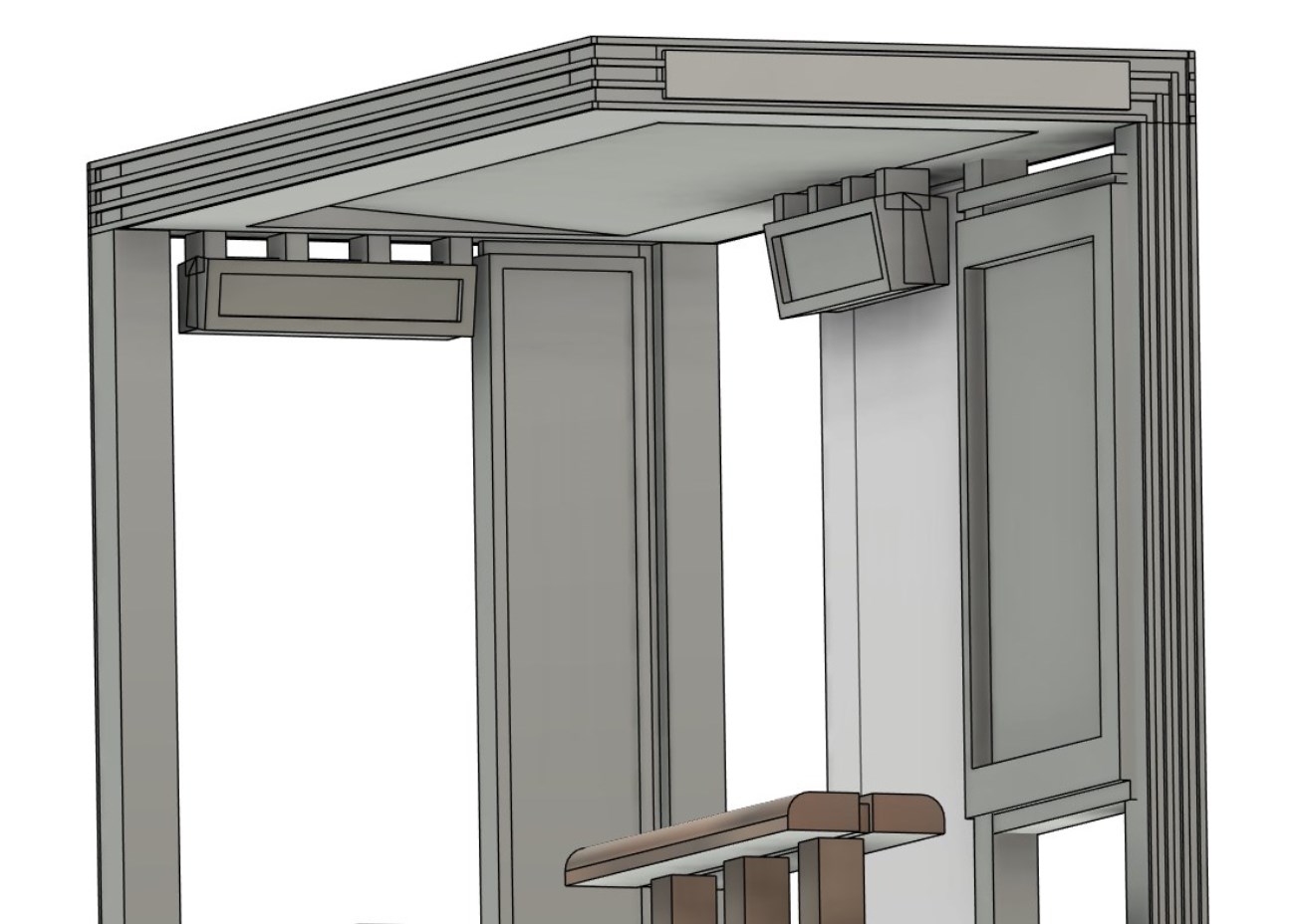

また、せっかくの新作なので、接近表示機風の何かしらも2種類つけてみました。どちらか一つを選択して片方をカットすることを想定していますが、表示機が2個あっても「2社局の表示機が同居しているんだなあ」的な雰囲気が出るので、切り取らずそのまま…というのも一興だと思います。

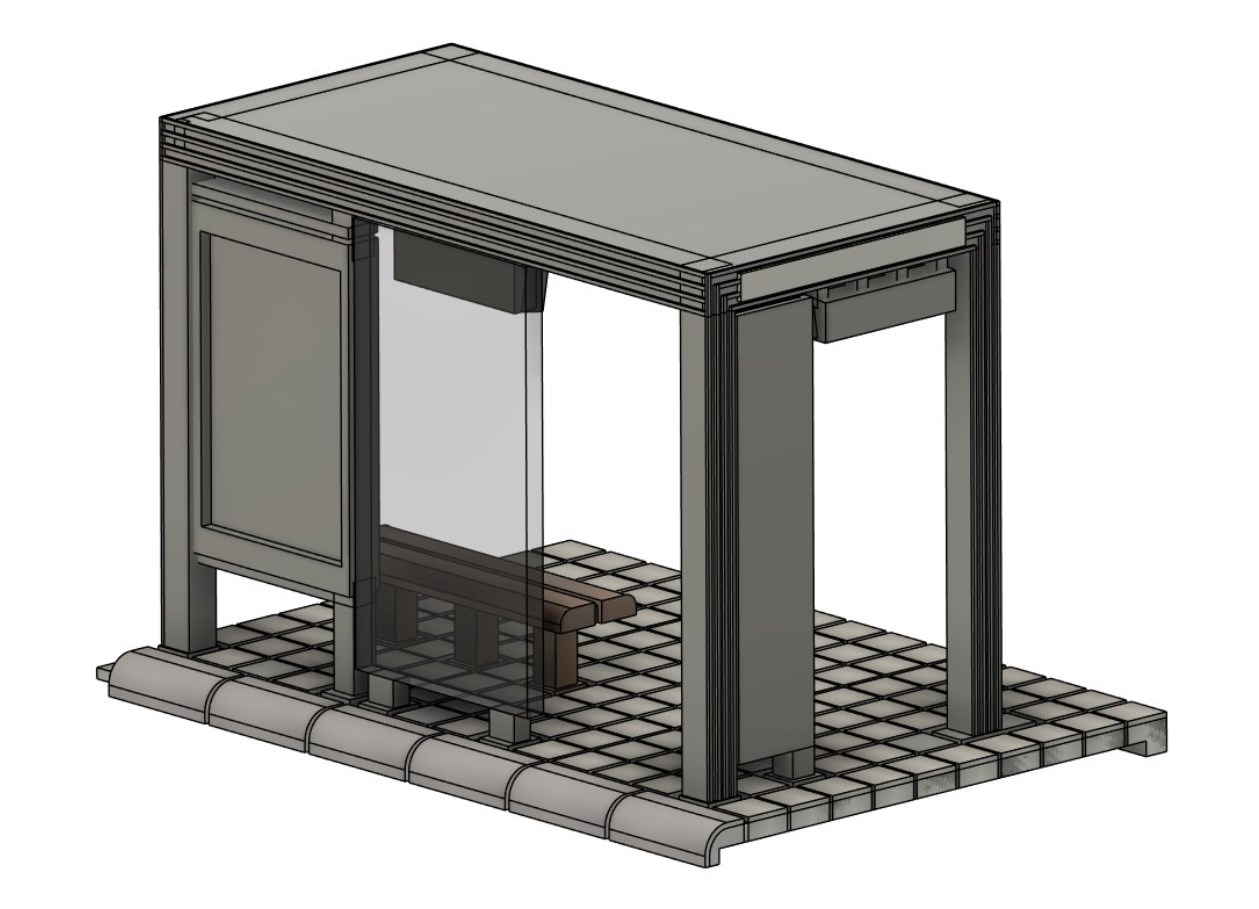

② 地面がGM舗道仕様に準拠

地面がグリーンマックスの舗道セット(2138)に準拠した形態になっています。ジオラマに容易に組み込めるので、世界観を拡張しやすくなります。

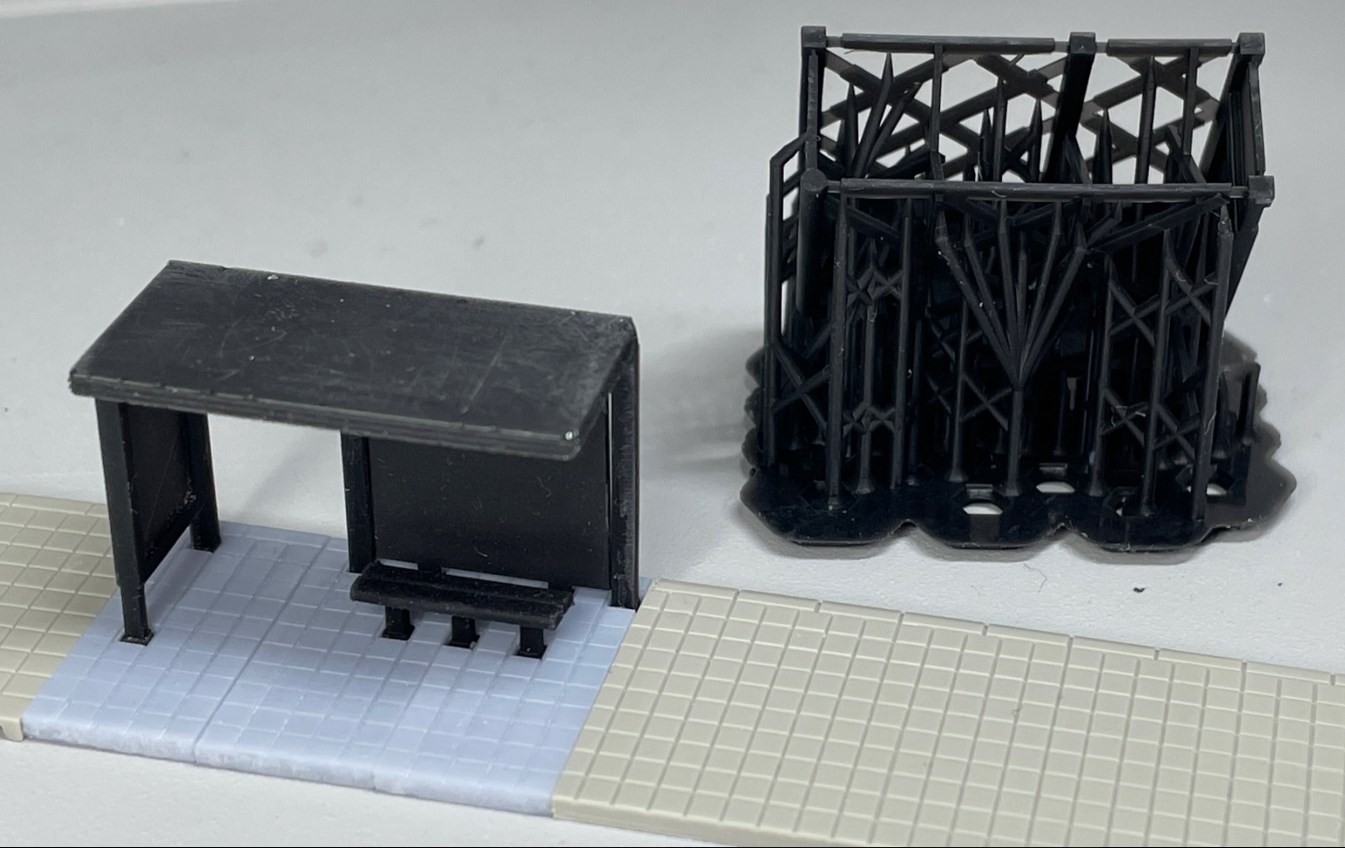

③ 黒い成形色

塗装環境がなくてもそれっぽくできるように、上屋は黒いレジンで出力しています。

サポートは一見除去しづらそうに見えますが、天面に付くものは大体ベリベリと手で剥がせますし、筋交いメインの拘束も要所を切り飛ばせば連鎖的に外せるようになっています。SATechの3Dパーツは、極度の面倒くさがりの僕でもホイホイ制作できるように設計しているので、その辺は割とやりやすいと思います。

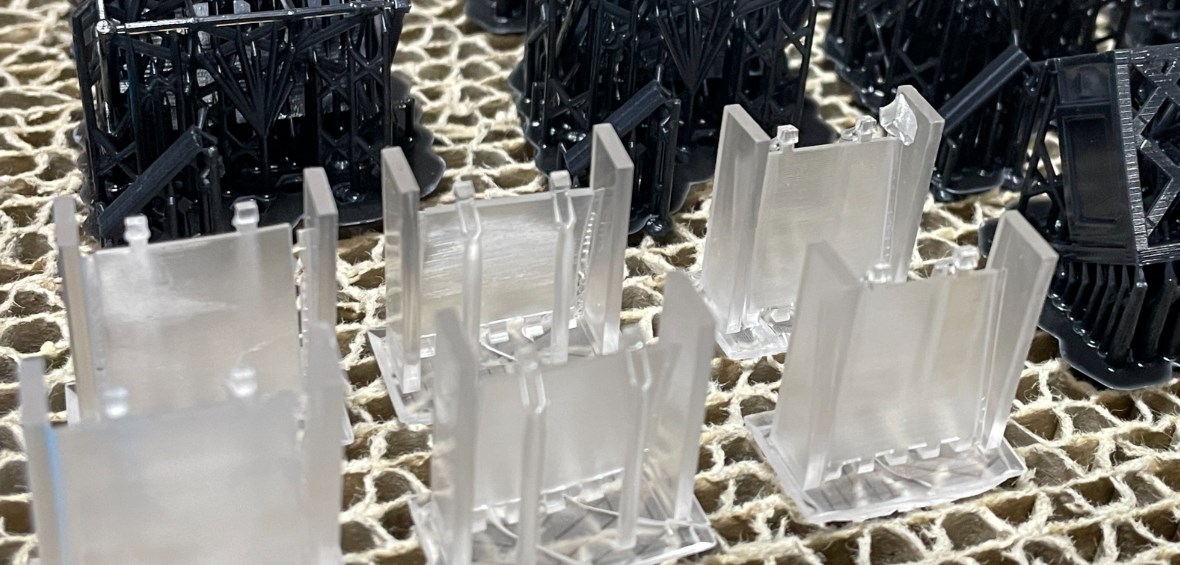

④ 透明レジン製の窓ガラスが付属

ガラスパーツを研ぎ出し&クリヤー吹付で仕上げると、作例写真のようにかなりいい感じに透過します。

- 車道側サイネージ&接近表示機

- GM舗道準拠の地面

- 上屋は黒い成形色

- 透明レジン製の窓ガラスが付属

ちなみに作例写真に添えているバスコレには、「光っているように見える!」路線バス用サテライトを貼り付けています。サテライトがあるとよりそれっぽい写真を撮れますので、是非ご検討くださいませ。

キットを組み立てる前に

組み立て難易度が市販のプラモデルに比べて高いです。プラモデル工作に関する知識のない方には不向きです。また、本キットにはバスコレは含まれません。

本キットの材質は一般的なレジンです。塗装される場合は、本塗装の前にプライマーを噴いてください。スプレーの場合はタミヤのスーパーサーフェイサー、エアブラシの場合はクレオスのプラサフがおすすめです。プライマーなしでラッカー塗料を噴くと塗膜がはがれやすくなりますので推奨しません。

サポートの除去には、鋭利なデザインナイフとニッパー、精密ヤスリの併用を推奨しています。各部に設けてある膜状の薄板は、0.2~0.5ミリ厚のサポートです。デザインナイフで何度かなぞることで簡単に除去できます。

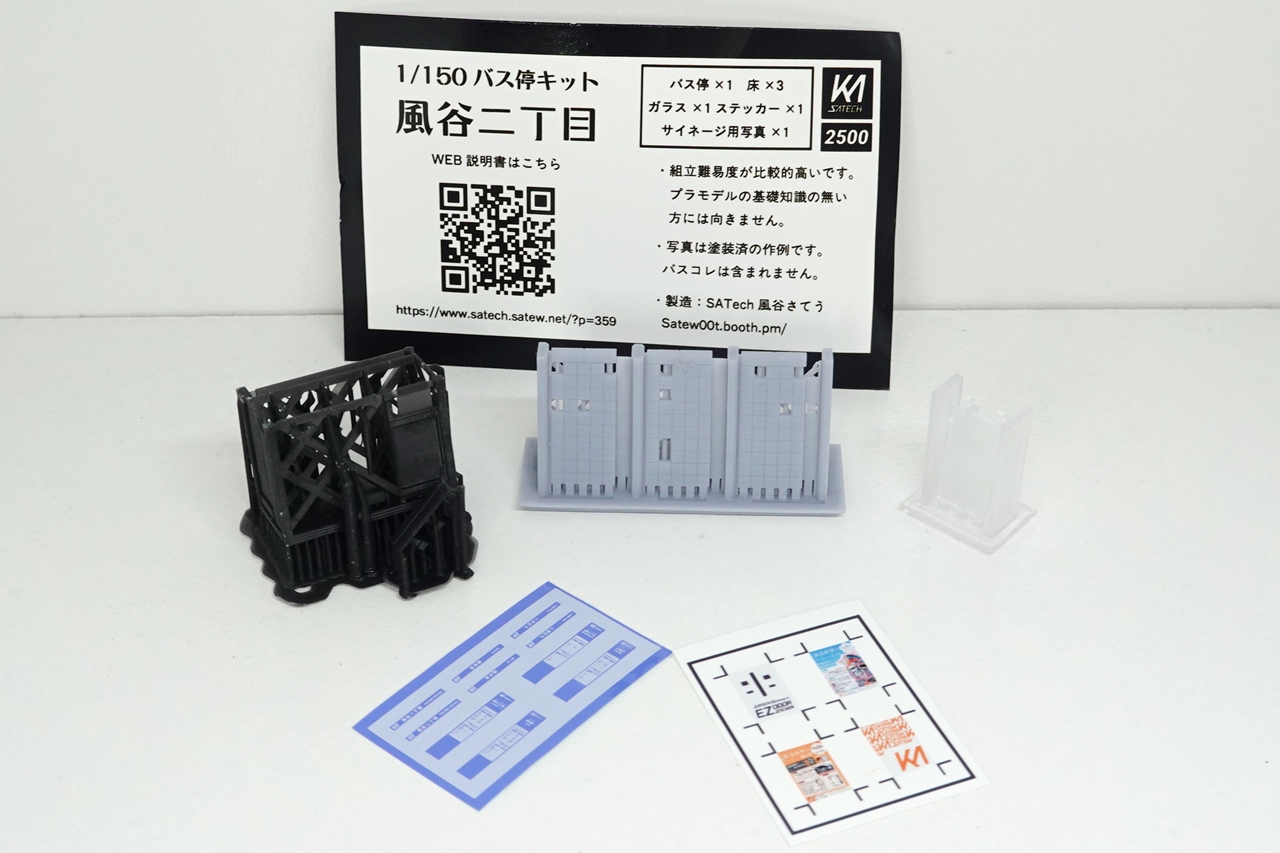

風谷二丁目のセット内容

- 【風谷二丁目キットの内容物一覧】

- 上屋×1

- 地面×3(3種各1)

- ガラス×1

- 演出用ステッカー×1

- サイネージ用写真×1

組み立て方

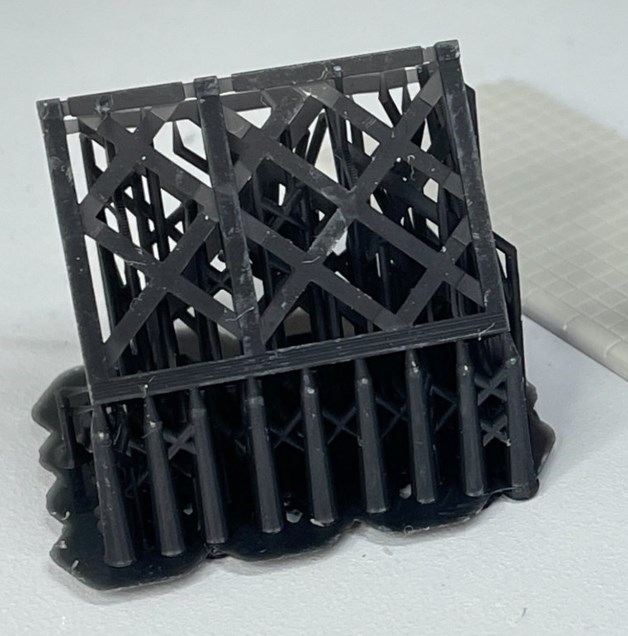

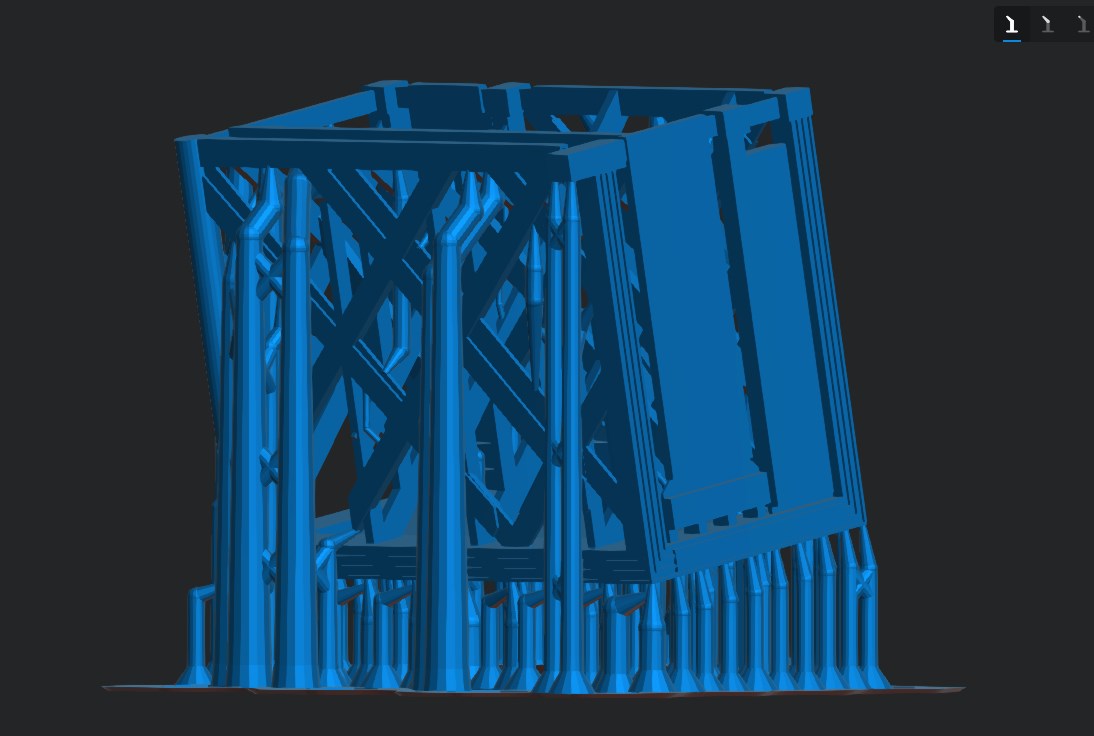

上屋のサポートを取り外す

まず、上屋の外縁についているサポートをニッパーや鋭利なデザインナイフ、あるいは精密ノコギリで取り除きます。外縁部のサポートは主に中太・細の2つの部材で形成されています。細い方は手でベリベリと剥がせますが、中太の方は力まかせに外すと上屋ごと欠ける恐れがありますので、二度切り等で丁寧に取り外してください。

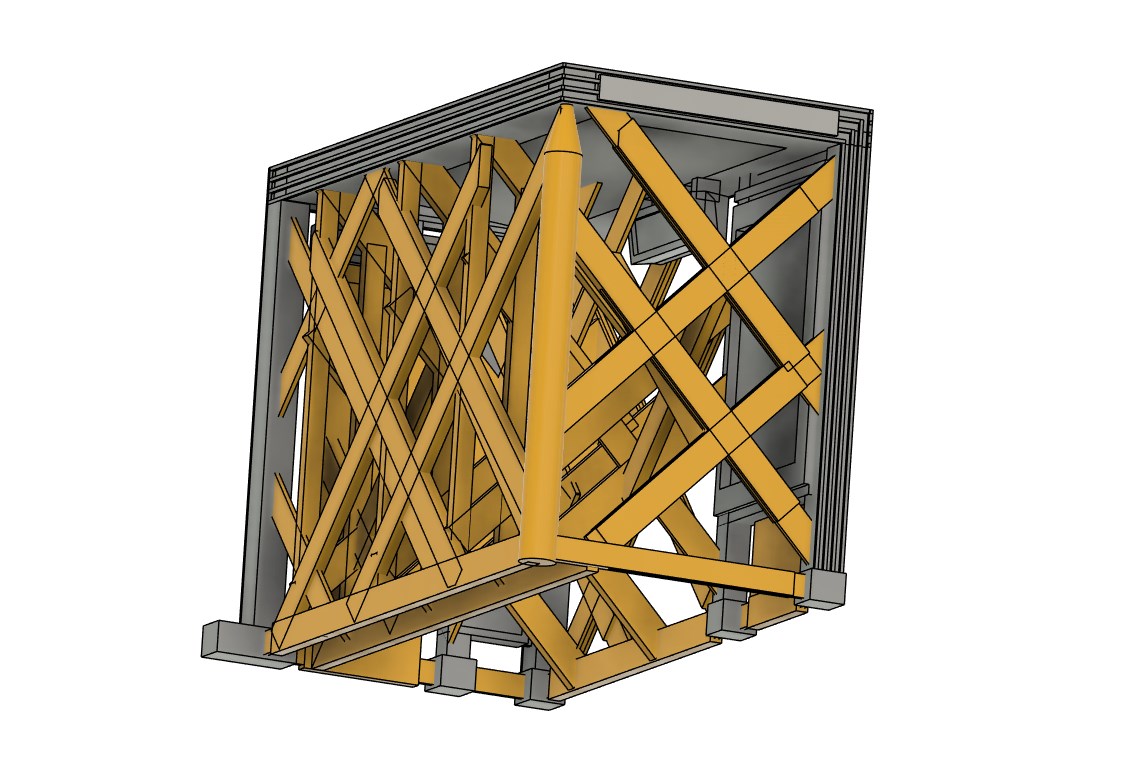

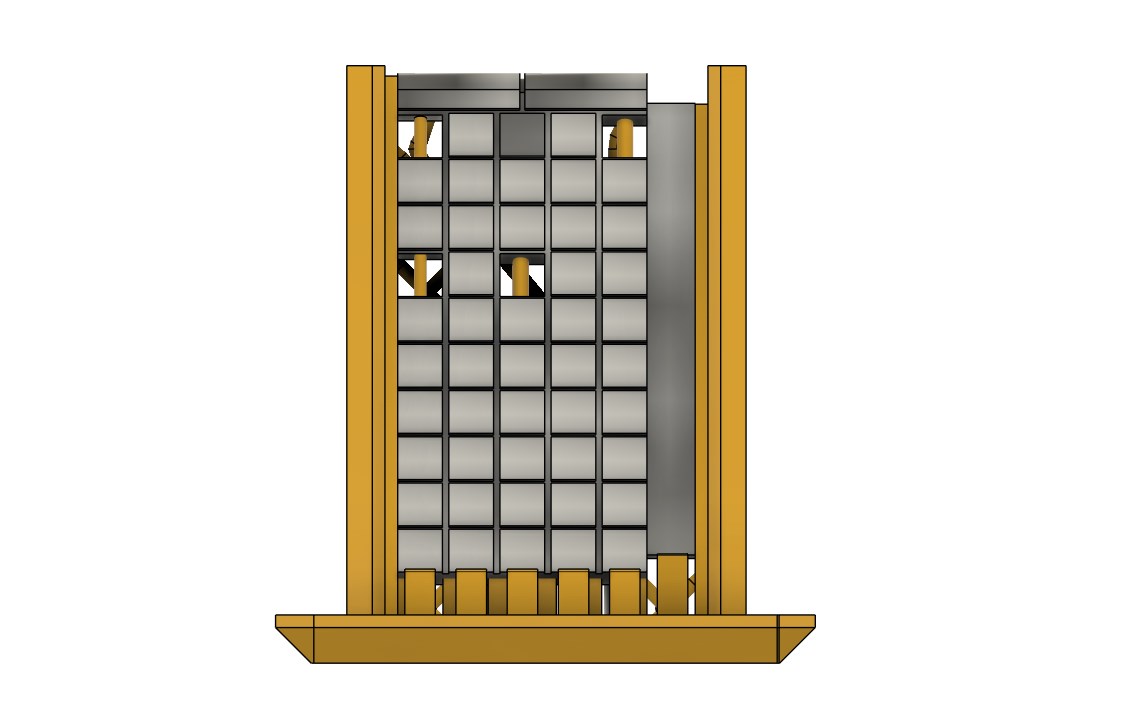

外縁部のサポートを取り除いたら、続いて上屋内部のサポートを外していきます。上記画像内で黄色く着色された箇所がサポートですので、こちらも丁寧に取り除いてください。個人的にはニッパーで大まかに除去し、細かいサポート痕をデザインナイフでこそぎ取る流れを想定しています。

裏側(歩道側)には、トラスや筋交いの他にサポートの柱が1本ございます。切っていい柱は円柱、そうでない柱は角柱、といった具合に作り分けているので、注意しながら作業を行ってください。

黄色い部分と灰色部分の境界をスパスパと落していくと、複雑な内部構造に触れることなくサポートを除去できるのでおすすめです。また、手際がよければ外縁部のサポートと同時に内側のサポートを除去できる場合もあるでしょう。結果的に全てのサポートを除去できればよいので、順番の前後は問題になりません。

サポート痕の除去は、通常のプラモデル同様やすり掛けによって行う事を想定しています。また、本キットの材質はレジンですので特性上、やすりを掛けると大量の削り粉が出ます。吸引しないように充分注意してください。本体に大量の削り粉が付着した場合は、ダイソーのレジンクリーナーを染み込ませた綿棒等で拭くことで、ある程度取り除けます。それでも気になる場合は、塗装で表面を仕上げてあげてください。

ベンチのサポートを取り外す

上屋パーツにはベンチパーツもくっついています。小さいパーツですが、こちらは特に変なサポートの打ち方はしておりませんので、通常のプラモデル同様に切り出しおよび処理を行ってください。

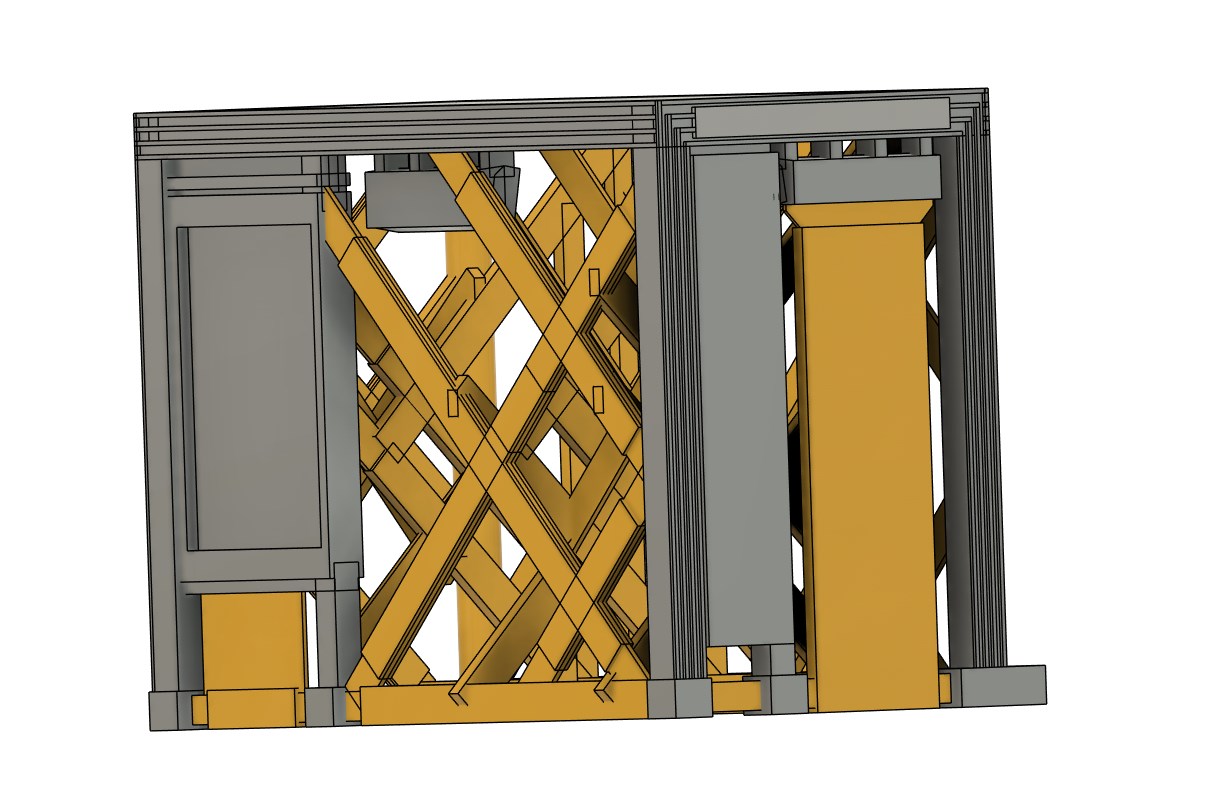

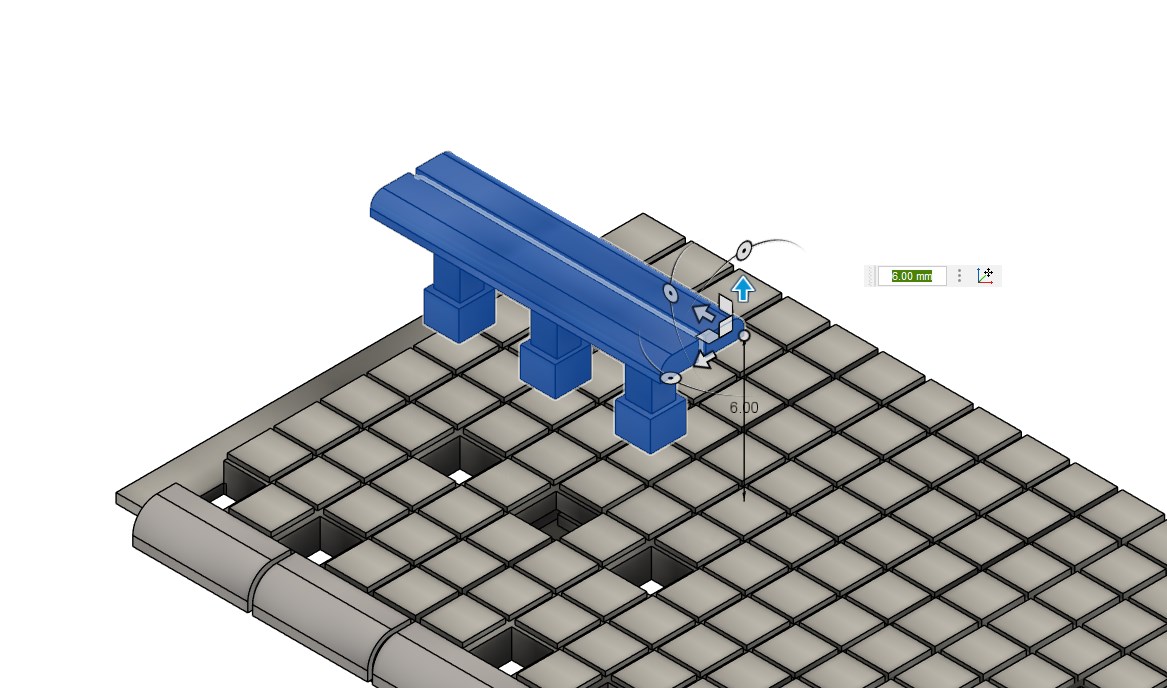

地面のサポートを取り外す

地面パーツは、上記画像のようなサポート+地面本体+サポートという構造が3つ繋がることで構成されています。各パーツによって穴の位置が違いますが、それらはベンチ・ガラス・柱の位置に対応するため、容易に識別できるはずです。

上記画像内で黄色く着色された箇所に該当する部分がサポートですので、丁寧に取り除いでください。サポートと地面本体の接続は、左右を膜状サポート、底面を折り取り可能な三角形状サポートとしています。それぞれの処理法(例)は下表をご覧ください。

- 膜状サポート→デザインナイフの刃を入れた後にやすりで削正

- 三角形状サポート→指で折り取った後にサポート痕をデザインナイフで除去

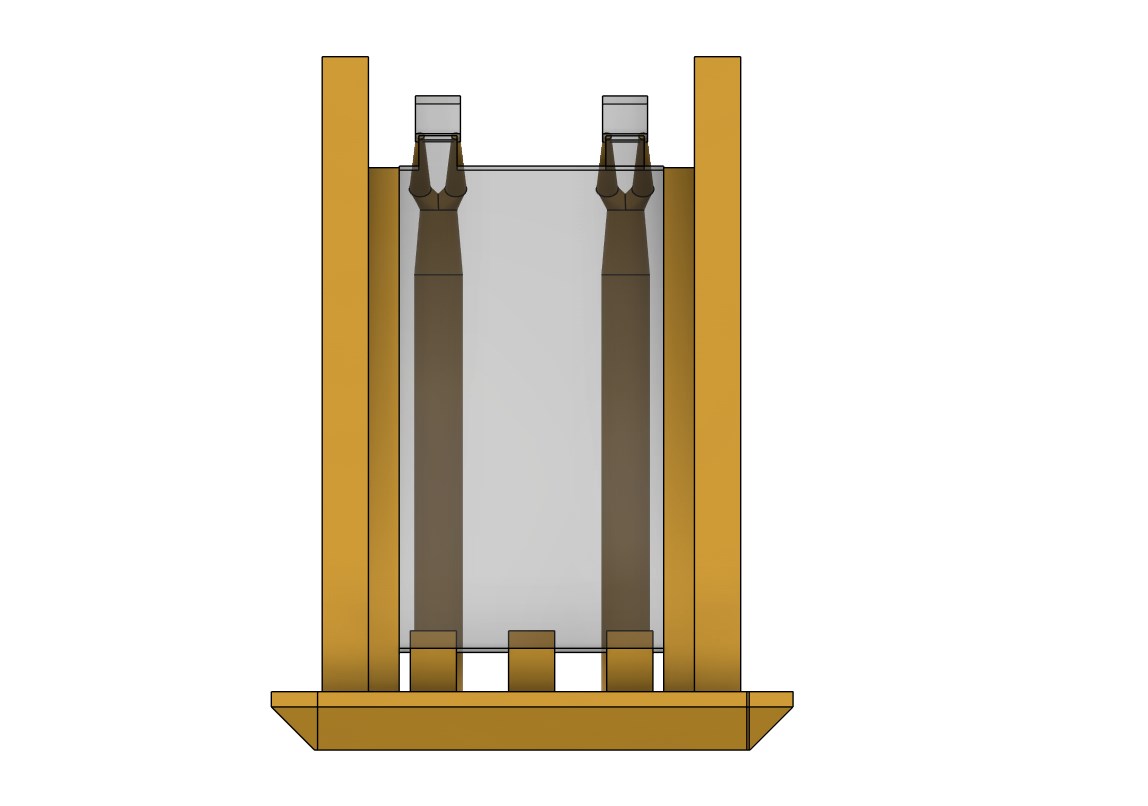

ガラスのサポートを取り外す

上記画像内で黄色く着色された箇所に該当する部分がサポートです。構造や処理方法はほぼ地面と同様ですが、取付足の端部に箒状のサポートを設けてある点が異なります。ここは通常のプラモのゲートと同様にニッパー等で処理してください。

また、ガラスパーツは使用しているレジンの特性上、出荷状態でサポートが剥離している場合がございます。それは仕様であり、かつ組立には問題がない(むしろ時短に繋がる)ので、どうかご安心のうえ処理に臨んで頂ければと存じます。

サポートを除去した後は、可能であれば#600→#1500程度の研ぎ出しを行い、UVカットクリヤーで仕上げてください。かなり透過します。その後、取付足を地面と同じ色で塗ってあげるとより実感的に仕上がります。

接着して、美観を施す

それぞれのパーツを処理できたら、適宜接着し、可能であれば塗装を行います。接着にはゴム系ボンドを推奨しております。3Dプリントパーツには積層痕があるので、流し込み系瞬着を使うと接着剤が好き放題に浸潤します。よっておすすめしません。ゴム系ボンドを使ってください。

付属のステッカーはお好みで貼り付けてください。また、サイネージ用の写真にはノリがついておりませんので、ゴム系ボンドで接着してください。(面倒くさければ両面テープでも…)

サイネージ用写真の図案サイズは天地10mm×横6.5mmです。ご自身で好きな写真素材をご用意頂ければ、オリジナリティがさらに高まります。

ステッカーおよびサイネージ用写真を貼り付けるとこんな感じに仕上がります。実際はバス停によってさまざまな掲示方法があるので、皆様のお好きなスタイルにアレンジして頂ければと存じます。

むすびに

露光洗浄・ならびに検品には最大限気を遣っておりますが、組立時の仕上がりに影響を及ぼさない箇所の破損(ラフトにヒビが入っている)等は、なにとぞご容赦頂きたく存じます。

また、万が一出荷状態での破損や欠品などがございましたら、SATech公式BOOTH販売ページのDMよりご連絡をお願い致します。誠心誠意ご対応致します。

組み立ての際はご安全に!素敵なバスコレライフを!